想像一個原子,你可能會想像球形電子繞著充滿中子等粒子的原子核運行。只有某些軌道——量子水平——是可能的。這是一個簡單化的模型,但卻提供了對原子和化學性質的深入了解,今年是丹麥物理學家尼爾斯·玻爾首次提出該模型 100 週年。

物質由不可分割的單位組成的觀念可以追溯到印度和希臘哲學家。後者之一德謨克利特使用了術語“atomos”,意思是“不可分割的”。然而,頗具影響力的亞里斯多德認為這些觀念是不正確的,而是支持由四種元素組成的物質理論:火、水、土和空氣。儘管今天看來有些奇怪,但這理論卻盛行起來,甚至阻礙了科學進步。

直到 1803 年左右,英國化學家兼物理學家約翰·道爾頓 (John Dalton) 才提出了第一個有用的物質原子理論。他提出所有物質都是由原子組成的,原子之間的元素不同,雖然可以在化學反應中產生化合物,但不能被製造或破壞。

梅子佈丁模式很快就被取代

近一個世紀後,另一位英國人——物理學家約瑟夫·湯姆森——透過陰極射線實驗發現了電子。這導致他提出原子是由電子(或他所說的微粒)組成的,嵌入一個均勻正電荷的球體中。他的想法被稱為“李子佈丁模型”,其中的電子就像流行布丁中的李子。

在停滯了這麼長時間之後,原子理論現在正迅速發展,就在1904 年湯姆森發表他的模型五年後,該理論就被一位出生於新西蘭的科學家主持的實驗推翻了,這位科學家被稱為核能之父。

該實驗涉及向金箔發射帶正電的阿爾法粒子,並觀察它們去了哪裡。根據李子佈丁模型,大多數應該基本上是筆直通過,最多偏轉幾度。但在實踐中,雖然大多數粒子確實直線傳播,但只有極少數粒子以大角度偏轉,有時幾乎會沿著它們來時的方向彈回。

對盧瑟福來說,這個結果「是我一生中發生過的最令人難以置信的事件。這簡直令人難以置信,就好像你向一張薄紙發射一枚 15 英寸砲彈,而它卻反彈回來擊中你。他得出的結論是,每個原子大部分都是空的,有一個微小但密集的“中心電荷”,後來被稱為原子核。

玻爾將量子理論應用於原子

尼爾斯·玻爾獲得丹麥哥本哈根大學物理學博士學位,並獲得海外留學獎學金。由於他專注於金屬中的電子,因此他加入了湯姆森在英國劍橋的研究小組。玻爾期待與湯姆森會面並討論他的理論中的一些明顯錯誤,但據報道發現他對此類討論不感興趣。很快,玻爾轉而在英國曼徹斯特與盧瑟福一起度過了短暫的時光。

基於金箔實驗,盧瑟福提出原子就像微型太陽系,電子繞著原子核旋轉。但這並不符合經典理論,根據經典理論,帶電電子應該會不斷輻射能量並最終螺旋進入原子核。

回到丹麥後,玻爾開始研究理論,包括探索原子結構是否可以用最近引入的量子理論來解釋。德國物理學家馬克斯·普朗克在研究輻射熱的材料時發現,能量總是以離散單位形式存在,他稱之為量子。

1913 年初,一位同事讓玻爾注意到巴爾默級數,這是一個眾所周知但無法解釋的公式,描述了氫原子發出的光譜中一系列波長的光。對玻爾來說,很明顯這個公式與他的新原子理論相符。

玻爾假設電子可以遵循圍繞氫核的某些穩定軌道,並且在這些軌道中電子不會釋放能量。它也可能從較高的水平下降到較低的水平,並且在轉變過程中釋放能量。他提出了一個與巴爾默系列完全一致的公式。

2013 年,玻爾發表了三篇論文,其中包括他的新原子模型。他還有更宏偉的目標,指出“給出了元素原子構成和化學組合分子形成理論的輪廓”,但事實證明,即使是他的原子也很難讓任何人接受。

理論很難理解——但它確實有效!

儘管盧瑟福思想開放,但他認為該理論“很難形成物理概念”,並表示一個嚴重的困難在於,它意味著電子在從一種靜止狀態轉變為另一種靜止狀態時知道自己要去哪裡。

但不可忽視的事實是,玻爾的理論適用於巴爾默級數,甚至解釋了氦光譜中出現了一組神秘的伴隨線。梅子佈丁的想法已經消失了;量子理論已成為原子研究不可或缺的一部分。

玻爾出版三部曲時年僅 27 歲,成為傑出的科學家,獲得了諾貝爾物理學獎,並在量子理論發展前沿的知名人士中享有盛名。在一次會議上,德國天才阿爾伯特愛因斯坦評論道:“上帝不會擲骰子”,因為他不喜歡物理學中現在固有的不確定性。玻爾回答說:「愛因斯坦,別再告訴上帝該做什麼了」。

但玻爾和愛因斯坦是共同的崇拜者,愛因斯坦在自傳中回憶說,玻爾的原子理論「對我來說就像一個奇蹟」。

原子模型迅速發展,玻爾認識到圓形軌道的想法是不正確的,後來描述了電子分佈機率的複雜方程式——僅與軌道大致對應。這些模型使得形成原子的物理概念變得非常非常困難。

如果你發現這些概念有點令人困惑,尤其是在周日,你可能會從玻爾的一句話中得到安慰:「如果有人說他可以思考量子理論而不感到頭暈,那隻能表明他還沒有理解第一個量子理論。

氣候變遷預警

雖然人類活動導致的氣候變遷似乎是一個新穎的概念,但早在很多年前就已經有準確的預測…

忽視科學使全球氣候災難像泰坦尼克號潛艇內爆一樣不可避免

今年夏天(2023 年),氣候變遷成為全球新聞的焦點,尤其是我們剛經歷了最熱的一周…

你被欺負過健康嗎?恐懼、騙術和 Covid

因此,我們有了現代奇蹟——互聯網——即使用智慧型手機,你就可以搜尋和…

沒關係反掩模-o-sphere。科學表明口罩有助於減少 Covid 傳播

剛剛在 Twitter 上與某個立場十分固執、無法用事實改變的人進行了一次愚蠢的「對話」。是的,…

Covid 剪貼簿:瘋狂大流行的快照

我讀過有關西班牙流感的報導,這是上一次大規模流行病,主要是在 1918 年 [所以已經結束了...

高致病性禽流感變種主要在集約化家禽養殖中進化

高致病性禽流感變種是在集約化家禽養殖中由常規低致病性禽流感演變而來的。

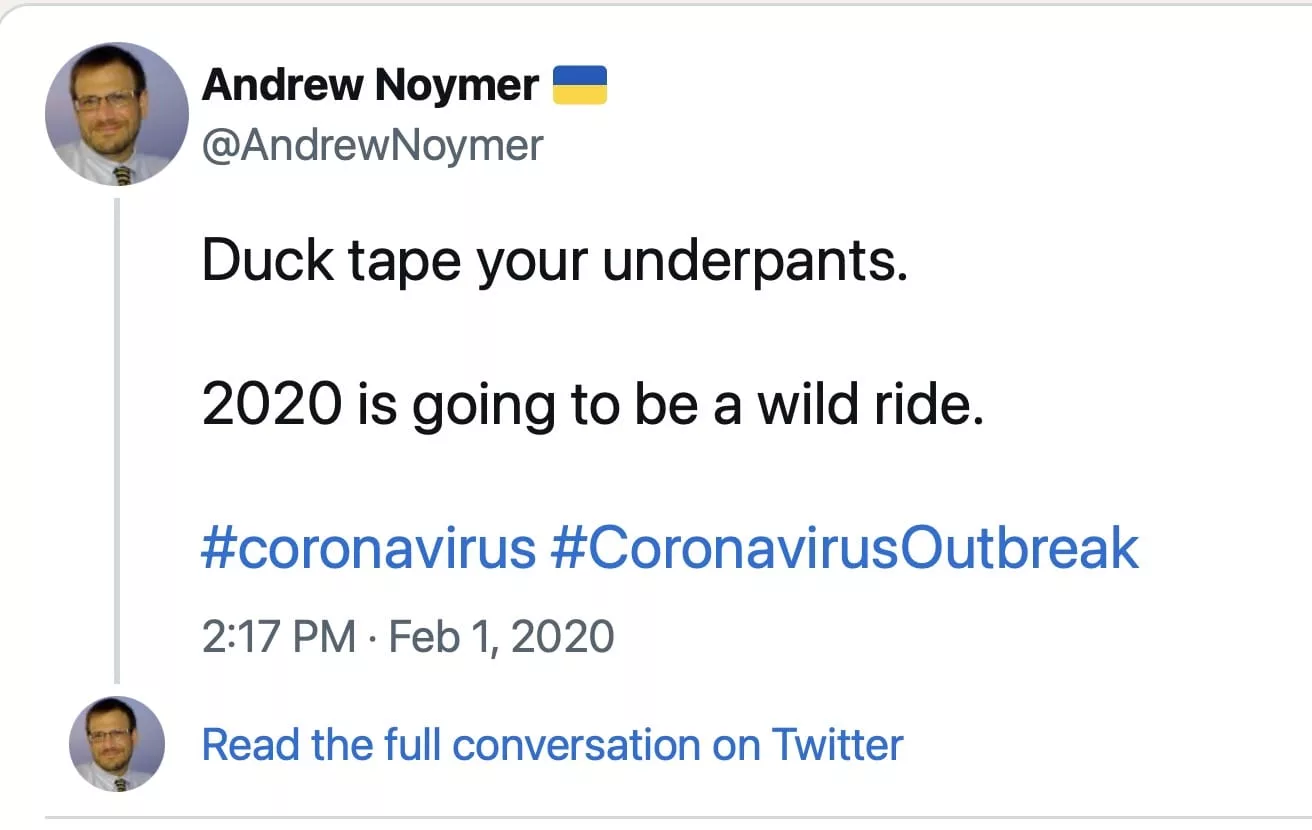

隨著 Covid Wild Ride 的繼續,讓你的內褲鴨子貼上膠帶並保持空氣清潔

我們對 Covid 有了深入的了解,甚至正在開發疫苗。然而,無論我們多麼希望,新冠病毒仍然是一個問題…

Covid 是空氣傳播的,因此通風和空氣過濾很重要

自從疫情初期以來,我看到許多科學家認為新冠病毒是透過空氣傳播的,甚至使用標籤 #covidisairborne——包括為了反駁…

Long Covid——表明重大影響的信息和鏈接

越來越多的證據表明,Long Covid 也是一個嚴重的問題,甚至會影響到最初病情較輕的人。

Covid 可能是通過實驗室洩漏的經過調整的蝙蝠冠狀病毒引起的

也許人類在功能增強實驗中對蝙蝠冠狀病毒進行了調整,無意中通過實驗室洩漏造成了新冠病毒。

Covid難題:無休止的封鎖,讓它撕裂……還是什麼?

新冠病毒是通過空氣傳播的,這意味著無保護的性行為有感染艾滋病毒的風險,無保護的呼吸也可能導致新冠病毒。

科學表明,包括 Omicron 在內的 Covid 真的不是流感

一些科學研究表明,包括 Omicron 在內的 Covid 是一個巨大的問題;其中一個看起來即將與我們同在…

“危言聳聽”的 Covid 預測勝過 Covid 否認者的預言

淡化 Covid 的假訊息通常來自右翼,主要是那些只想著賺錢的人,他們可能並不太關心實際的人。

Covid毒力、疫苗和變種

科學可以提供一些關於新冠病毒可能發生的情況的見解,以及限制其影響的方法。

我們長期處於 Covid 時代

我們要長期面對這種局面,病毒就像一個無情的、看不見的敵人,隨時準備利用錯誤,溜走…

我與蜂窩織炎的奇怪而令人驚訝的夏季度假

從被看不見的海洋生物快速刺傷,到高燒,再到因皮膚深處感染而住院。

Covid毒力、疫苗和變種

[2021 年 1 月 6 日為《南華早報》撰寫] 去年 1 月,隨著有關新…的報導不斷湧現

病毒定時炸彈——我們這個時代的流行病

香港大學新興傳染病國家重點實驗室主任管軼事對病毒有豐富的經驗;…

來自中國的恐懼:武漢冠狀病毒不會殺死我們所有人

隨著武漢冠狀病毒的消息出現,進化生物學表明有可能發生大流行,但不會造成很高比例的死亡。

科學和生命支持系統受到攻擊需要反擊

環境保護主義正遭受攻擊;而這個星球是我們唯一的家;為我們提供食物、空氣、水…這是我們的生活…

香港供水的秘密世界

香港的供水系統對其發展成為“世界城市”至關重要。

香港打嗝的水牛和冒泡的稻田以及神秘的甲烷上升

尤安·尼斯貝特 (Euan Nisbet) 教授率領一支科學團隊前往香港,尋求幫助查明強效溫室氣體水平為何會上升…

這是一篇很棒的文章

這是一篇很棒的文章,內容非常豐富。期待您的下一篇精彩文章。西藏之旅 – [沒有垃圾郵件網址,謝謝:馬丁]